「剣道」と「フェンシング」どちらが強い!? 実際に戦った結果、勝ったのは果たして…

目からウロコの剣豪・剣術伝説

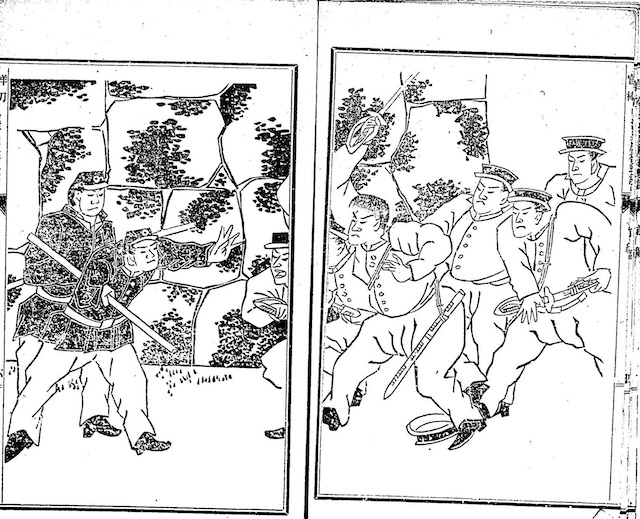

【図1】『洋刀官棒鳴渡呉服橋騒話 前編』(金子洋二郎編、明治13年)、国立国会図書館蔵

■明治陸軍の軍刀は日本刀ではなくサーベル

さて、幕末期、幕府は軍の近代化を図るため、陸軍はフランス式、海軍はオランダ式を採用した。

明治維新後、新政府は明治3年(1870)、海軍はイギリス式、陸軍はフランス式(後年、ドイツ式に変更)と定めた。

こうして、陸軍はフランス式を採用したことから、フランスから招聘した軍人が陸軍戸山学校でフランス式剣術(サーベル)を指導した。

明治8年(1875)には、陸軍士官の軍刀はフランス式サーベルが制式化され、片手軍刀術(サーベル)が普及した。

【図1】は、明治13年(1880)の警官と軍人の間でおきた騒動を描いているが、左の巡査が持っているのは官棒(警棒)なのに対し、右の陸軍の軍人はサーベルである。

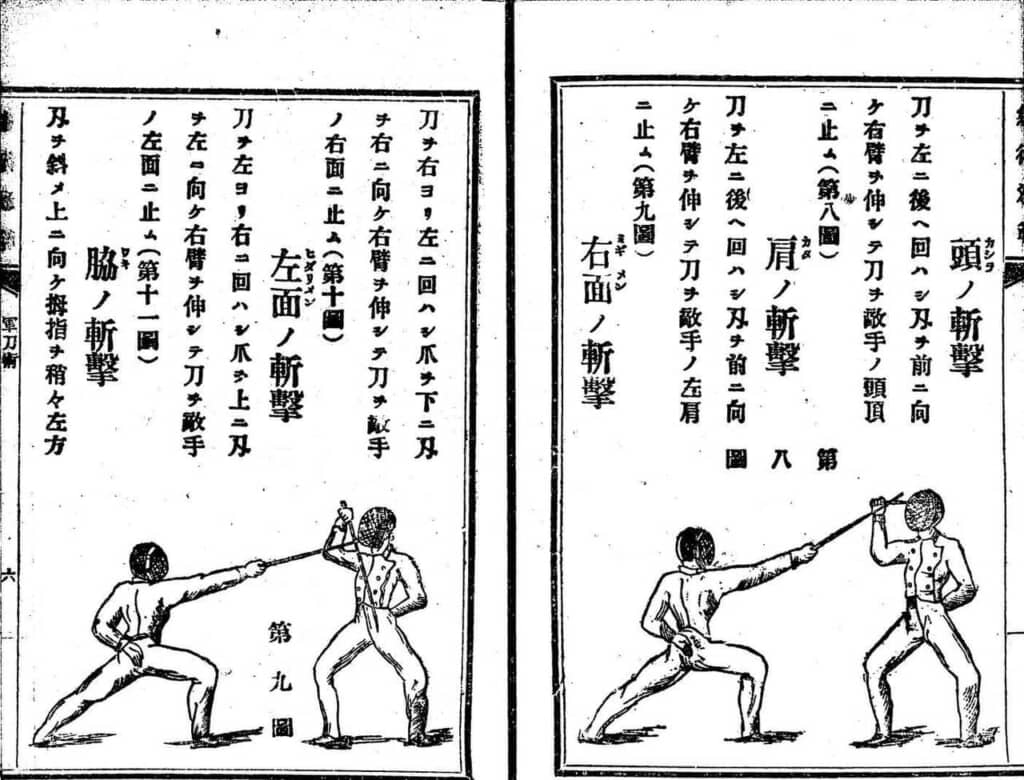

明治22年(1889)、陸軍で初めての軍刀術教本『剣術教範』が制定発布された。その中身が【図2】である。

【図2】『剣術教範』(陸軍省印刷御用小林又七、明治22年)、国立国会図書館蔵

なんと、明治の陸軍士官は、軍刀術としてフェンシングの練習をしていた。

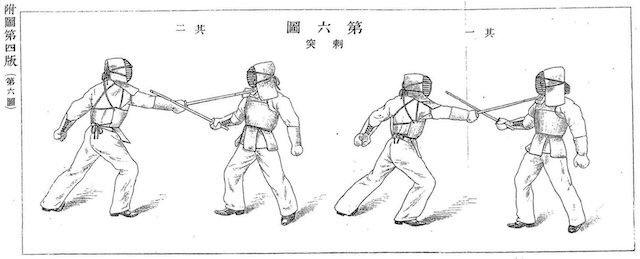

明治40年(1907)に、『剣術教範』が一部改訂されたが、【図3】でわかるように、軍刀術は依然としてサーベルだった。

【図3】『剣術教範』(武揚堂、明治40年)、国立国会図書館蔵

ただし、剣道の防具を身に着け、竹刀を片手で持っている。

軍刀術が片手軍刀術(サーベル)から両手軍刀術(剣道)に移行する直前の、折衷的な状態と言おうか。

太平洋戦争を通じて、陸軍の白兵戦というと、将校が日本刀を抜き放ち、兵士が銃剣を構えて突撃する、いわゆる「銃剣突撃」のイメージが強い。

昭和の軍人にとって、軍刀はすなわち日本刀だった。

だが、明治の陸軍では、軍刀はサーベルであり、軍刀術はフェンシング(サーベル)だったのである。

- 1

- 2